Changements climatiques – Extinctions

Ce que nous enseigne la géologie

Samedi 2 décembre 2023 avec Dominique Gayte

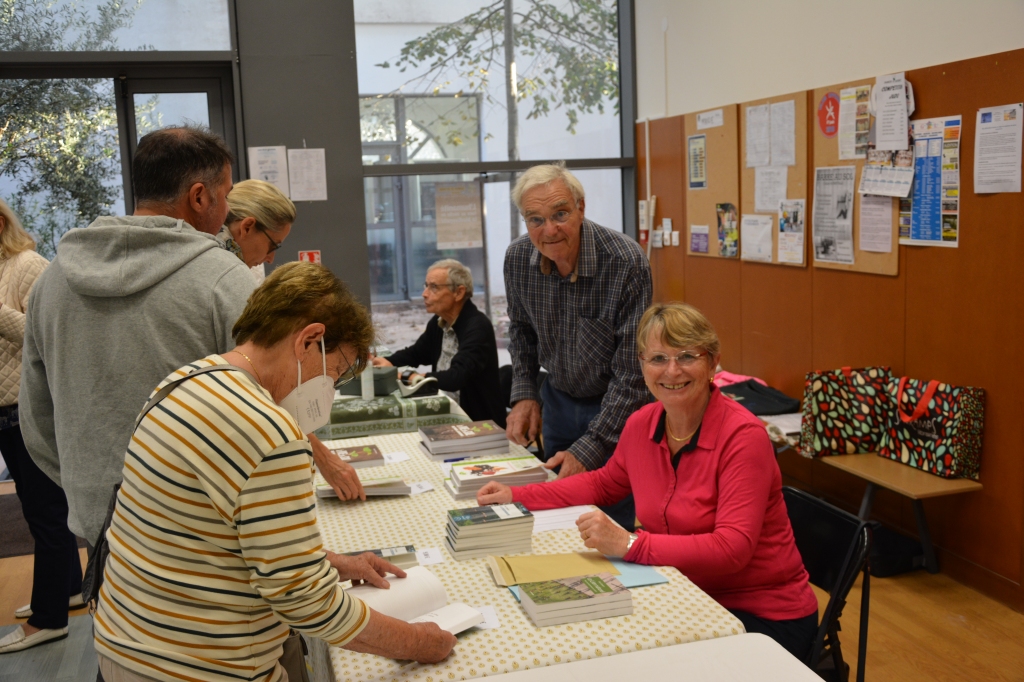

En parallèle à la COP 28 qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis -coïncidence des calendriers-, l’association A.R.B.R.E a réuni une cinquantaine de personnes pour évoquer les changements climatiques et l’extinction d’espèces sous l’angle de la géologie.

Cette conférence fait suite à deux sorties sur le terrain conduites par Dominique Gayte.

A l’aide d’un diaporama il nous présente les grandes évolutions du climat et des espèces végétales et animales de – 4 milliards d’années à nos jours.

Il débute son propos avec une mise en perspective de l’apparition des différentes formes de vie sur la terre :

- Dès 4 milliards d’années, apparition de la vie,

- Il y a 2 milliards d’années, apparition de l’oxygène et des Eucaryotes,

- 600 millions d’années : explosion cambrienne,

- 500 millions d’années : les vertébrés,

- 400 millions d’années : sortie de l’eau,

- 200 millions d’années : les mammifères

- 160 millions d’années : les oiseaux

- 2,5 millions d’années (?) : genre homo

- Neandertal : 500 000 (?)

- Homosapiens :300 000 (?)

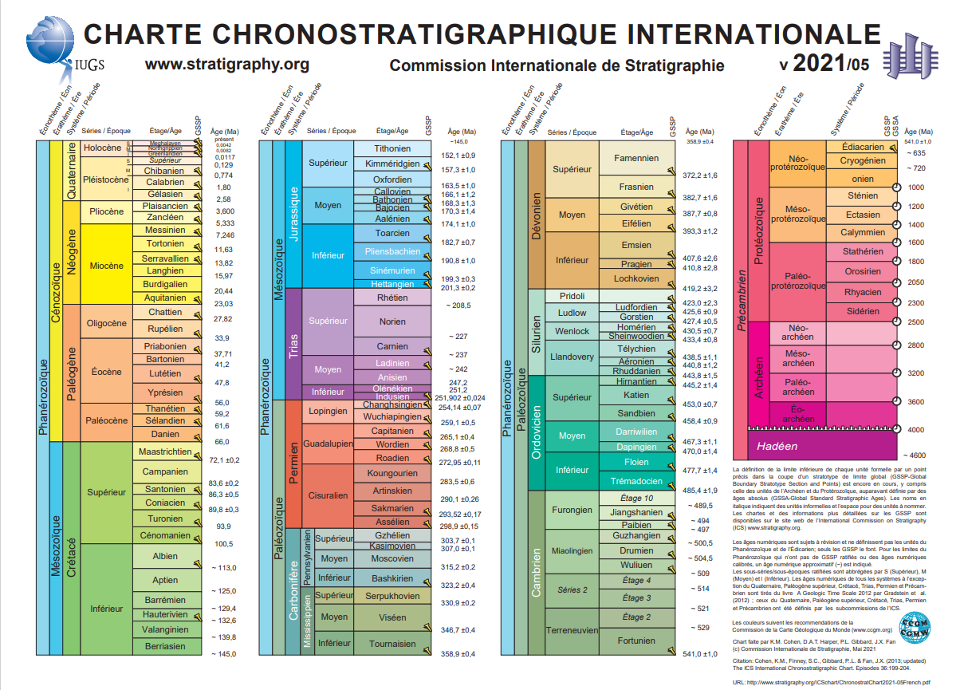

Une charte chrono stratigraphique a été élaborée à partir de la découverte des fossiles.

Une des premières choses que les géologues anciens ont découvert c’est qu’il y avait des renouvellements de faune/flore. Ils en ont déduit un découpage des temps géologiques.

A partir de la bio stratigraphie (chronologie relative) on a élaboré des ères : primaire (le trilobite), secondaire (les dinosaures), tertiaire et quaternaire (espèce humaine), qui ont changé de noms : paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque (tertiaire et quaternaire)… et en bout de chaîne ce que nous appelons l’anthropocène (impact significatif de l’homme sur la planète que l’on peut faire remonter au néolithique avec les brûlis qui transformaient l’environnement).

Parallèlement, le climat a évolué tout au long de la vie de notre planète . C’est ainsi que les anciens géologues se sont rendu compte que les collines de Lyon (Fourvière et la Croix Rousse) sont d’anciennes moraines (amas de débris rocheux poussés par les glaciers). Il y avait donc des glaciers à Lyon, il n’y a pas si longtemps que cela (Riss : entre -300 000 et -130 000 ans ).

Près de Beaulieu, à l’Eocène (40 Ma), on retrouve une faune de pays chaud (tropical) : crocodiles, ancêtres des hippopotames… La dérive des continents peut expliquer une partie de ces évolutions de température, mais pas tout ! Surtout que ces conditions se retrouvent parfois sur tout le globe.

On distingue cinq grandes extinctions La sixième est en cours.

Mais il y a eu aussi beaucoup de « petites » crises. On parle également de crise écologique ou biologique. Dans tous les cas, on constate des durées relativement brèves, une répartition géographique mondiale et une importante chute de la biodiversité. Le bilan est à nuancer car nous n’avons qu’une vision parcellaire essentiellement liée aux fossiles. Or, il est difficile de retrouver des fossiles de champignons par exemple alors qu’ils sont constitués de beaucoup d’eau…

On notera dès maintenant une grande dépendance entre l’extinction d’espèces et les changements climatiques.

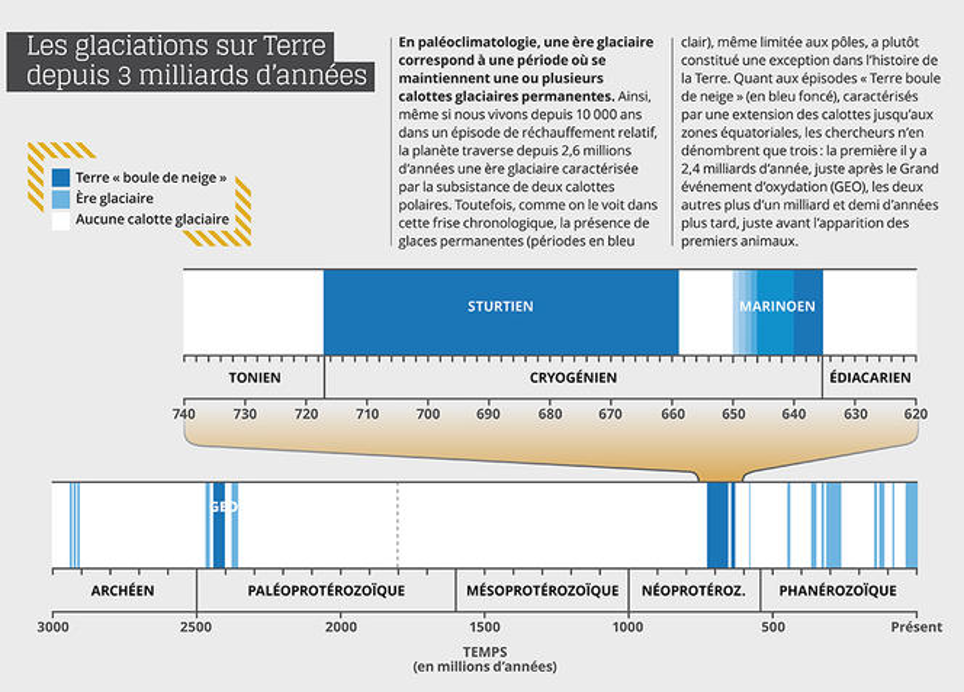

Au début, si on remonte le temps (vertigineux chez les géologues…), la terre peut être vue comme une grosse boule de lave (– 4,6 milliards d’années) puis il y eut un énorme impact avec Théia, de la taille de la moitié de la Terre (60 millions d’années après le début). De cette collision est née la lune et peut-être les saisons à cause de l’inclinaison de la terre. Sur une période comprise entre 3,8 et 4 milliards d’années, la terre se refroidit, une croûte se forme, des bombardements intenses de météorites ont lieu. Assez vite on aura l’apparition de la vie (- 3,8 à – 4 milliards d’années ?).Il y a un peu plus de 2 milliards d’années la terre a été recouverte d’une grande couche de glace. On l’appelle « terre boule de neige » et un fort albédo (le pouvoir réfléchissant d’une surface) augmente le refroidissement.

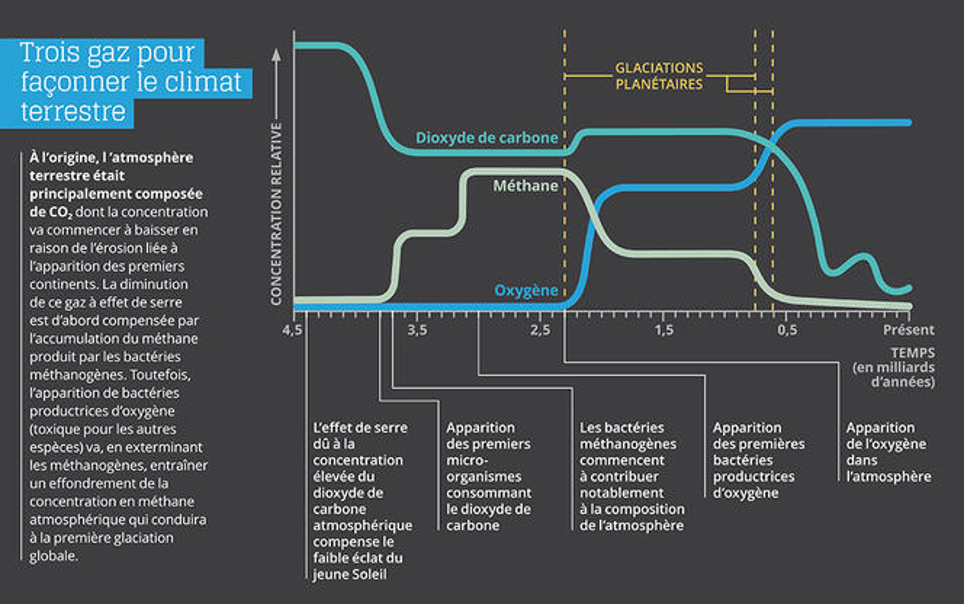

Les gaz à effet de serre

Avec beaucoup de CO2 dans l’atmosphère on aurait dû avoir un effet de serre énorme mais le soleil n’était pas à pleine puissance (environ 70%). La vie autour de – 4 milliards d’années concernait des organismes unicellulaires qui absorbaient de l’oxygène et rejetaient du méthane. Ce gaz à effet de serre sont 25 fois plus puissants que le CO2. Les températures auraient dû exploser. Il y eut semble-t-il un brouillard d’hydrocarbures (du méthane) qui a assuré une protection. De fait il n’y a pas qu’une cause et qu’une conséquence. Il y a un peu plus de 2 milliards d’années, une énorme glaciation transforme la terre en une énorme boule de neige. Grace à la prolifération d’une nouvelle catégorie d’organismes utilisant la photosynthèse, l’oxygène apparaît. Cet oxygène est un poison pour les premières formes de vie.

C’est probablement la première extinction mais qui reste ignorée.

Il y a 750 millions d’années, la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre baisse à tel point que la Terre a perdu environ 50 °C de température moyenne. La cause en est probablement : l’érosion… Les sédiments sont des puits à carbone qui captent le CO2. Plusieurs épisodes ont eu lieu jusqu’à – 600 millions d’années environ et on en est sorti grâce au volcanisme qui a rejeté du CO2…

On voit donc l’importance des gaz à effet de serre – CO2 – Méthane.

Pendant toute cette phase de glaciation, la vie a continué sous forme d’abord d’organismes unicellulaires (bactéries, stromatolithes) puis des premiers organismes multicellulaires (algues rouges, gabaonites, éponges). A la fin de la glaciation du Cryogénien on note une explosion de la vie multicellulaire : faune d’Ediacara (du nom d’un site en Australie) il y a 630 millions d’années.

Il y a un peu plus de 500 millions d’années, extinction massive de la faune d’Ediacara et nouvelle explosion de vie ! Apparition de la plupart des embranchements actuels. Certains parlent de big bang zoologique. Une des causes pourrait être l’augmentation de la quantité d’oxygène dans l’eau.

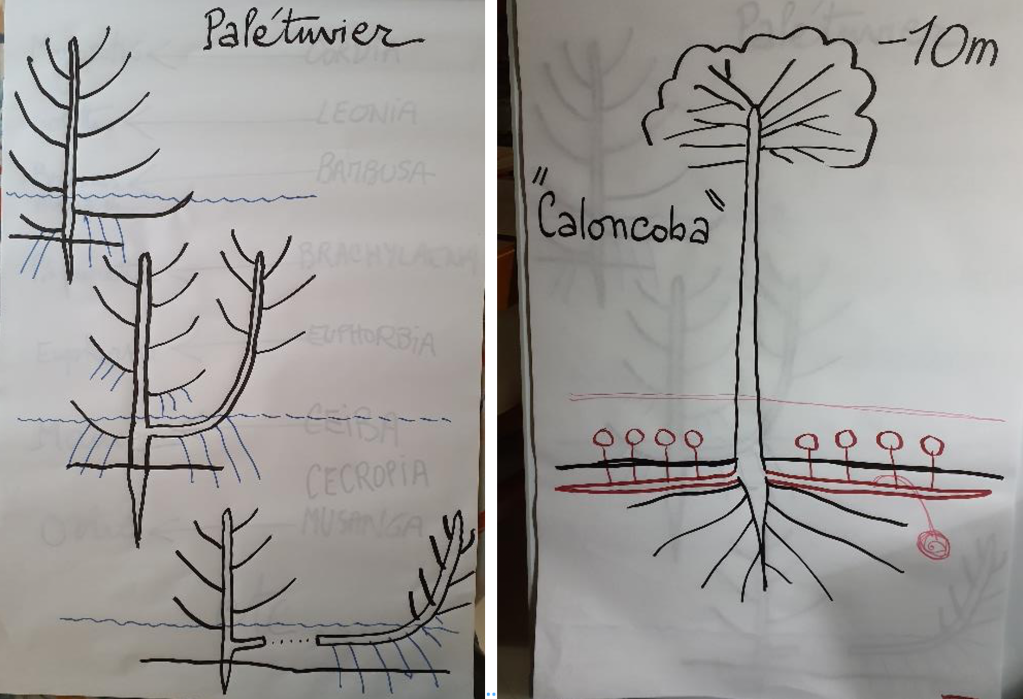

Une nouvelle extinction appelée « Ordovicien-Silurien » il y a 445 millions d’années liée à une importante glaciation et à une grande phase de volcanisme : 85 % des espèces ont disparu , recul de la mer sur des centaines de km détruisant les écosystèmes. Deux théories : à l’Ordovicien, colonisation de la terre ferme par les plantes non vasculaires dépourvues de racines, de tiges et de feuilles), altération des sols (silicate) qui a fixé le CO2 donc réduction de l’effet de serre et diminution drastique de la température. La seconde théorie met en avant l’abondance d’algues vertes qui ont piégé le CO2.

Extinction de la fin du Dévonien vers – 370 millions d’années, disparition de 75 % des espèces, surtout littorales, en 20 millions d’années (!) Variations répétées du niveau de la mer et du climat entraînant plusieurs extinctions successives. Apparition des plantes vasculaires (arbres) sur la terre ferme, génération des sols, altération des sols, lessivage de ces sols, matière organique entraînée dans les océans, en mer diminution de l’oxygène et fixation du CO2 (récifs, dépôts de sédiments calcaires). Et aussi volcanisme important, astéroïde…

Extinction du Permo-Trias il y a 252 millions d’années. 95 % des espèces marines et 70 % des vertébrés terrestres ont disparu ! Mais aussi disparition massive des plantes. Ce qui en fait la plus grande extinction identifiée. Ont notamment survécu les ancêtres des dinosaures, des crocodiles et des mammifères. Les causes sont encore troubles mais il y aurait plusieurs hypothèses : l’activité volcanique, le sulfure d’hydrogène (H2S), l’existence d’un continent unique : la Pangée, l’extrême accroissement de la température (50 à 60 °C sur les continents et proche de 40 °C à la surface des océans + d’importants dépôts d’évaporites (par exemple les mines de sels des Alpes : Hallstatt exploitée au Néolithique).

L’immense activité volcanique durant 1 million d’années a donné les trapps de Sibérie – 2 millions de km² recouverts actuellement, probablement 7 millions à l’époque (en comparaison de la superficie de la France de l’ordre de 550 000 km² et 10 millions de km² pour l’Europe), et jusqu’à 4 km d’épaisseur ▪ Libération de CO2 dans l’atmosphère.

Le sulfure d’hydrogène – le gaz qui sent mauvais (œuf pourri) et qui est toxique- aurait été massivement libéré dans l’atmosphère suite au réchauffement ; Il est aussi impliqué dans la destruction de la couche d’ozone avec des conséquences néfastes pour les espèces.

La Pangée : super continent ayant regroupé quasiment toutes les terres émergées. Il a donc limité les surfaces de contact terre/mer propices à la vie. Il y a probablement eu de grands bouleversements au niveau des courants marins et aériens qui ont profondément modifié le climat et donc la vie.

Extinction Crétacé-Paléogène (ou crétacé–tertiaire) il y a 66 millions d’années, la plus proche de nous, donc la mieux connue. Elle a été immortalisée par de nombreux films sur l’extinction des dinosaures (!). Elle a permis notamment l’expansion des mammifères. Deux causes majeures sont évoquées : l’impact d’une météorite avec des traces d’iridium et le volcanisme. Les deux ont contribué à cette extinction massive.

La météorite de Chicxulub au large de la péninsule du Yucatan (Mexique) a laissé un cratère d’impact. L’astéroïde aurait eu une taille de 10 à 80 km de diamètre. On a retrouvé les couches qui illustrent cet évènement dans le Dakota du nord (Tanis) : trace d’un tsunami, mélange d’animaux d’eau douce et marins, dinosaures dans la couche -pas au-dessus-, poissons avec des tectites (billes de verre) dans les branchies. Cet évènement a créé un hiver nucléaire avec la diminution de la lumière solaire, la disparition de nombreuses plantes et de la chaîne alimentaire au-dessus. Le froid aurait éliminé les animaux à sang froid.

Trapps du Deccan formés à la suite d’importantes coulées de lave de plus de 2 000 m d’épaisseur sur 1,5 à 2 million de km², entre 30 000 ans et 1 million d’années, à l’époque où la plaque Indienne, qui avait quitté le sud de l’Afrique, se trouvait au niveau de la Réunion actuelle.

Les évolutions récentes du climat

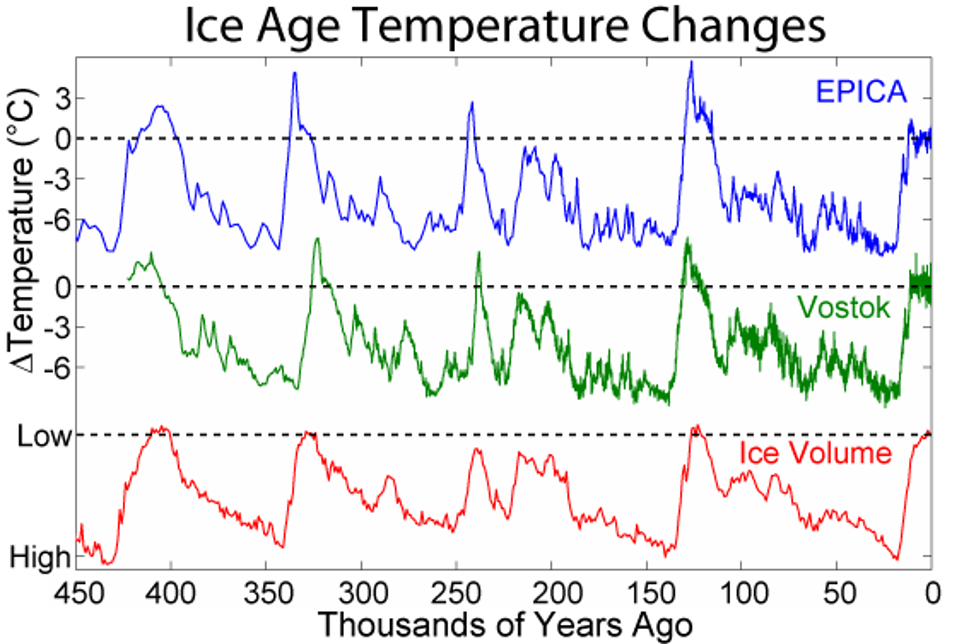

Nous avons des données plus précises avec les carottes glaciaires russes. Le climat évolue régulièrement avec une alternance de phases de glaciation et de réchauffement. Les causes seraient à trouver notamment dans les relations soleil/ terre :

- Excentricité de l’orbite terrestre (période de 100 000 ans)

- Oscillation de l’axe de rotation propre de la Terre (inclinaison de l’Écliptique) (40 000 ans)

- Précessions (axe des équinoxes) (25 000 ans)

- Cycles d’activité du soleil (11 ans).

Actuellement nous connaissons une phase de réchauffement stable que montrent les courbes Epica et Vostok. Le taux de CO2 a un impact direct sur l’accroissement de la température. Cet accroissement colossal est lié à l’activité humaine.

Et encore plus récemment

- Petit âge glaciaire (PAG), période climatique froide qui a touché l’ensemble du globe.

- En 1693 et 1694, près de 1,7 millions de Français meurent, autant que durant la Première guerre mondiale.

- Retraite de Russie de Napoléon, 1812…

Le Gulf Stream

C’est un courant océanique qui remonte les eaux chaudes des tropiques. Il est responsable d’une relative douceur des côtes bretonnes. Le Gulf Stream peut-il s’arrêter ? Un arrêt a eu lieu en – 6 200 à la suite du déversement d’une énorme quantité d’eau douce dans l’Atlantique nord (lac Agassiz). Cela aurait engendré une baisse de température de 5 °C en Europe pour plusieurs siècles.

Et les extinctions récentes…

Les extinctions ont continué durant le tertiaire et le quaternaire. Les plus récentes sont celles de la mégafaune du Pléistocène. En Eurasie avant la fin de la dernière grande glaciation, on avait une faune de « gros » animaux – Mammouth, ours des cavernes, lion des cavernes, paresseux géant… qui disparait il y a une dizaine de milliers d’années.

Conclusions

La géologie nous enseigne que le climat n’a cessé de varier, entraînant des catastrophes au niveau de la vie. Mais le climat est aussi le moteur des apparitions de nouvelles formes de vie.

Le climat évolue notamment sous l’influence des gaz à effet de serre (volcanisme – vie – et l’Homme a un impact notable sur l’augmentation de leur concentration-).

La vie dépend aussi de conditions extra-climatiques (composition chimique du milieu, le soleil, la couche d’ozone, la réduction des écosystèmes (et l’Homme a un impact notable sur la réduction de certains écosystèmes).

L’homme est-il en danger ? Non, il est assez résilient pour survivre. C’est sans doute notre civilisation qui est menacée. Pour le géologue la boucle de rétroaction fera qu’il y aura moins d’humains donc moins de gaz à effet de serre et une baisse de la température.

Il existe une étroite interdépendance entre la vie et le climat.

La planète a connu des évènements catastrophiques, mais la vie a toujours pris le dessus. Sans ces évènements, nous ne serions probablement pas là.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Synthèse de Régine Paris à partir du diaporama de Dominique Gayte.